В преддверии празднования 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы продолжаем рассказывать о лесниках — ветеранах. Сегодня речь пойдет о династии лесников Кобец из поселка Аршан. Историю этой семьи поведала Людмила Борисовна Ангаскиева, музеевед Аршанской средней школы.

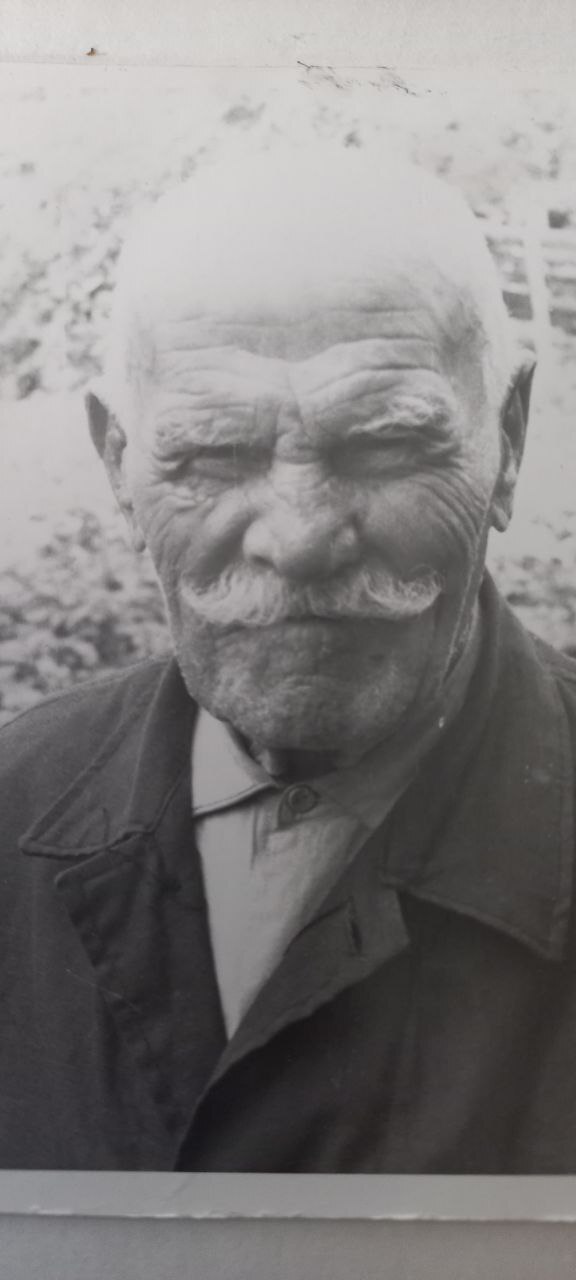

Имя Симона Тимофеевича Кобец, одного из первых жителей Аршана, широко известно в истории Тункинского района. Его жизнь была насыщена интересными и значимыми событиями. Родившись в Полтавской губернии, он служил в царской армии на эскадронном броненосце «Император Александр III». Участвовал в морских боях Русско-японской войны 1904−1905 годов. Во время Цусимского сражения 14 мая 1905 года корабль, на котором служил Симон, затонул. Командир, понимая неизбежность поражения, приказал спустить кормовой флаг, символизируя сдачу в плен, чтобы спасти жизни экипажа. Среди тех, кто оказался в плену, был и Симон Кобец. Два года он провел в японской провинции Нагато, в городе Фокама, пока не был освобожден.

Некоторые историки отмечают, что обращение с пленными в ходе той войны соответствовало международным нормам, называя её одной из последних «джентльменских войн» в мировой истории. Вернувшись на родину, Симон Тимофеевич обосновался в Слюдянке, полюбив сибирские пейзажи. С 1915 по 1924 годы он служил лесным объездчиком № 11 в Култукском лесничестве Иркутского губернского земотдела. В 1915 году вместе с семьёй переехал в Аршан, став его первым лесничим. Все трое его сыновей участвовали в Великой Отечественной войне и вернулись домой живыми.

Имя Симона Тимофеевича Кобец, одного из первых жителей Аршана, широко известно в истории Тункинского района. Его жизнь была насыщена интересными и значимыми событиями. Родившись в Полтавской губернии, он служил в царской армии на эскадронном броненосце «Император Александр III». Участвовал в морских боях Русско-японской войны 1904−1905 годов. Во время Цусимского сражения 14 мая 1905 года корабль, на котором служил Симон, затонул. Командир, понимая неизбежность поражения, приказал спустить кормовой флаг, символизируя сдачу в плен, чтобы спасти жизни экипажа. Среди тех, кто оказался в плену, был и Симон Кобец. Два года он провел в японской провинции Нагато, в городе Фокама, пока не был освобожден.

Некоторые историки отмечают, что обращение с пленными в ходе той войны соответствовало международным нормам, называя её одной из последних «джентльменских войн» в мировой истории. Вернувшись на родину, Симон Тимофеевич обосновался в Слюдянке, полюбив сибирские пейзажи. С 1915 по 1924 годы он служил лесным объездчиком № 11 в Култукском лесничестве Иркутского губернского земотдела. В 1915 году вместе с семьёй переехал в Аршан, став его первым лесничим. Все трое его сыновей участвовали в Великой Отечественной войне и вернулись домой живыми.

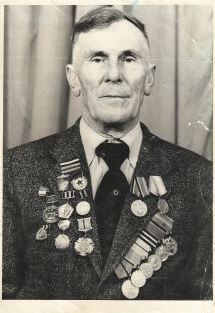

Пётр Симонович Кобец

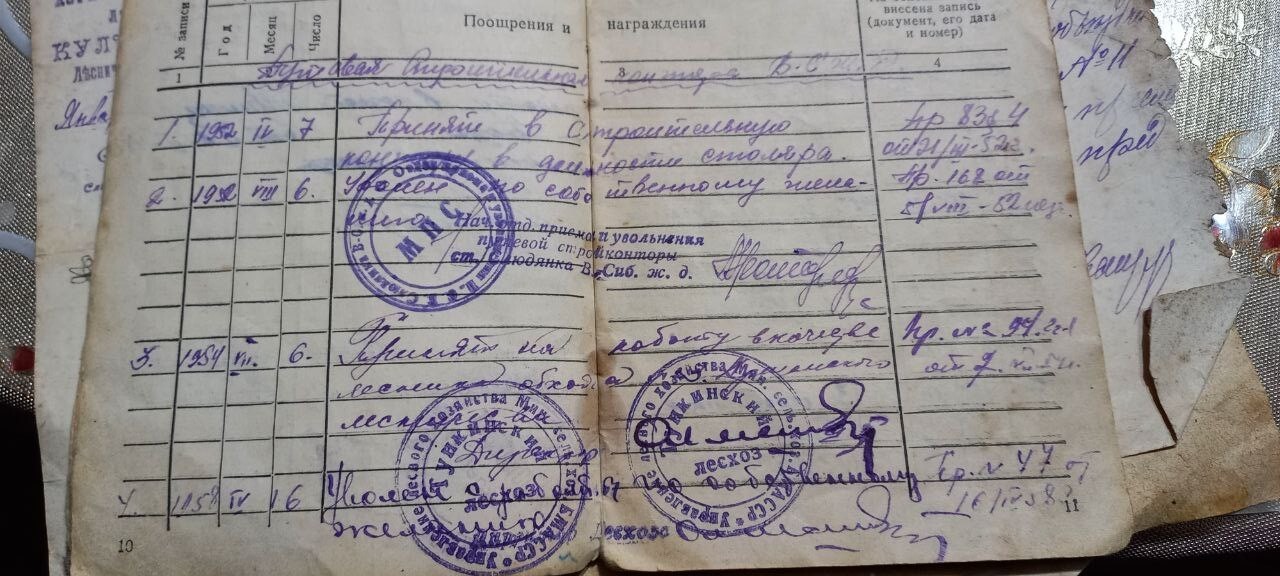

Родился 26 января 1915 года в выселках Аршана — селении Талое Койморского помества Иркутского уезда Иркутской губернии в семье объездчика участка № 11 Култукского лесничества Кобец Симона Тимофеевича. Окончил начальную школу в Аршане, в Кырене окончил 5 классов, что в будущем сыграло очень важную роль во время войны. После школы поступил в фабрично-заводское училище в г. Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ, которое окончил в 1933 году по специальности «столяр». В 1936 году прошел занятие на военно-учебном пункте допризывников в п. Кырен, за что был награжден грамотой и премирован костюмом. В этом же году был призван в ряды РККА в строительный батальон в братской Монголии, где прослужил до 1938 года. Строил военные ангары для самолетов. 28 августа 1941 года призван по мобилизации Тункинским РВК в 290 лыжный батальон по январь 1942 г. в г. Красноярск. Отдельные лыжные батальоны составляли мобильный резерв командования красной Армии в зимней кампании 1941−1942 гг. лыжные батальоны считались элитой Красной Армии и предпочтительно туда брали молодых, крепких и морально выносливых парней. Когда батальон прибыл на фронт, к ним подошел офицер и спросил: «Кто имеет образование 5 классов и выше — поднимите руки». Подняли человек семь, в том числе и Петр Кобец. Их отправили учиться на связистов, а батальон весь погиб под Москвой. Так в январе 1942 года Петр Симонович попал в 744 отдельный батальон связи в 283 стрелковую дивизию телефонистом. 8 марта 1942 г. был ранен вражеским снайпером. После госпиталя он вновь вернулся в свою часть и уже летом участвовал в боевых операциях. В боях за город Гомель Петр Симонович получил первую боевую награду — медаль «За отвагу». В наградном листе к представлению к медали написано: «Сержант Кобец Петр Симонович в боях с 13 сентября по 2 октября 1943 года, выполняя обязанности командира отделения и обеспечивая связью НП командира дивизии, показал себя как мужественный и отважный младший командир. В боях за д. Теличье артналетами противника десятки раз повреждалась проводная связь, но благодаря хорошей организованности, порывы быстро ликвидировались. Сержант Кобец П. С. лично устранил в это время 8 порывов, не обращая внимания на сильный артобстрел, показывая образец боевой работы своим подчиненным».

Петр Симонович прошел всю войну, победу встретил в Германии. За свой ратный труд награжден медалью «За отвагу», двумя медалями Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени.

Демобилизовался в конце 1945 года. В марте 1946 года принят на работу в Тункинское сельпо заведующим товарным складом. В апреле 1947 года женился на Сороковиковой Вере Николаевне. В 1954 году был принят на работу лесником Аршанского лесничества. С 1958 года начал работать в Койморском сельпо, где проработал на разных должностях до ухода на пенсию в 1975 г. Находясь на пенсии, занимался личным подсобным хозяйством.

Вырастили и воспитали с супругой троих детей, всем дали высшее образование. Умер 21 января 1992 года.

Родился 26 января 1915 года в выселках Аршана — селении Талое Койморского помества Иркутского уезда Иркутской губернии в семье объездчика участка № 11 Култукского лесничества Кобец Симона Тимофеевича. Окончил начальную школу в Аршане, в Кырене окончил 5 классов, что в будущем сыграло очень важную роль во время войны. После школы поступил в фабрично-заводское училище в г. Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ, которое окончил в 1933 году по специальности «столяр». В 1936 году прошел занятие на военно-учебном пункте допризывников в п. Кырен, за что был награжден грамотой и премирован костюмом. В этом же году был призван в ряды РККА в строительный батальон в братской Монголии, где прослужил до 1938 года. Строил военные ангары для самолетов. 28 августа 1941 года призван по мобилизации Тункинским РВК в 290 лыжный батальон по январь 1942 г. в г. Красноярск. Отдельные лыжные батальоны составляли мобильный резерв командования красной Армии в зимней кампании 1941−1942 гг. лыжные батальоны считались элитой Красной Армии и предпочтительно туда брали молодых, крепких и морально выносливых парней. Когда батальон прибыл на фронт, к ним подошел офицер и спросил: «Кто имеет образование 5 классов и выше — поднимите руки». Подняли человек семь, в том числе и Петр Кобец. Их отправили учиться на связистов, а батальон весь погиб под Москвой. Так в январе 1942 года Петр Симонович попал в 744 отдельный батальон связи в 283 стрелковую дивизию телефонистом. 8 марта 1942 г. был ранен вражеским снайпером. После госпиталя он вновь вернулся в свою часть и уже летом участвовал в боевых операциях. В боях за город Гомель Петр Симонович получил первую боевую награду — медаль «За отвагу». В наградном листе к представлению к медали написано: «Сержант Кобец Петр Симонович в боях с 13 сентября по 2 октября 1943 года, выполняя обязанности командира отделения и обеспечивая связью НП командира дивизии, показал себя как мужественный и отважный младший командир. В боях за д. Теличье артналетами противника десятки раз повреждалась проводная связь, но благодаря хорошей организованности, порывы быстро ликвидировались. Сержант Кобец П. С. лично устранил в это время 8 порывов, не обращая внимания на сильный артобстрел, показывая образец боевой работы своим подчиненным».

Петр Симонович прошел всю войну, победу встретил в Германии. За свой ратный труд награжден медалью «За отвагу», двумя медалями Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени.

Демобилизовался в конце 1945 года. В марте 1946 года принят на работу в Тункинское сельпо заведующим товарным складом. В апреле 1947 года женился на Сороковиковой Вере Николаевне. В 1954 году был принят на работу лесником Аршанского лесничества. С 1958 года начал работать в Койморском сельпо, где проработал на разных должностях до ухода на пенсию в 1975 г. Находясь на пенсии, занимался личным подсобным хозяйством.

Вырастили и воспитали с супругой троих детей, всем дали высшее образование. Умер 21 января 1992 года.

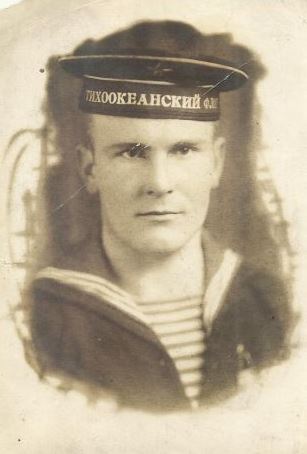

Александр Симонович Кобец

Александр Симонович Кобец родился в 1918 году в селе Аршан. Александр с 1934 по 1939 год работал на Улан-Удэнском паровозо-вагонном заводе в сборочном цехе слесарем -шлифовщиком. 11 сентября 1939 года призван в ряды РККА. Когда началась война, служил на Тихоокеанском флоте комендором береговой артиллерии. Моряки подавали рапорты об отправке на западный фронт. Соединение, где служил Александр, сформировало батальон морской пехоты, одетый в красноармейские шинели, но носивший бескозырки и тельняшки. В 1942 году он прибыл на Ленинградский фронт в составе 25 тысяч моряков Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Александр Кобец прошел через невероятные лишения при попытках прорыва блокады Ленинграда. Он участвовал в жестоких боях за поселки Арбузово и Дубровку на реке Неве, за так называемый «Невский пятачок». На этом участке до войны располагались Кировская ГРЭС и 268 дворов. От них ничего не осталось. С пятачка было произведено 5 попыток прорыва блокады. Располагался он на левом берегу Невы, занятом гитлеровцами. Обычно туда высаживался десант, который буквально вгрызался в землю и выживал ценой громадных потерь. Здесь погибло минимум 200 и максимум 600 тысяч красноармейцев, конкретно число погибших не установлено до настоящего времени. Землянок не было, жили в траншеях, на дне которых проступала вода. Эта пядь земли простреливалась гитлеровцами со всех сторон, но оставалась у красногвардейцев в течение всей блокадной эпопеи. Зимой она еще имела какую-то связь со своими, летом никакой поддержки не было. 12−18 января 1943 года Александр участвовал в прорыве блокады, ведя ожесточенные бои в составе 97-й отдельной разведывательной роты 124-й стрелковой дивизии, соединившейся с Волховским фронтом. Дважды гвардии сержант Кобец был ранен в боях под Ленинградом. После госпиталей каждый раз попадал на передний край в другие части: в 265 гвардейскую краснознаменную Выборгскую стрелковую дивизию и 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию в 192 стрелковый полк в минометную роту. Причина перемен войсковых частей объясняется тем, что место боев, куда он возвращался, оставалось прежним, а старых друзей-однополчан не было, все погибли. С тяжелыми боями Александр Кобец освобождал города Нарва, Выборг, Кенигсберг, Таллин, прошел Литву, Латвию, Эстонию. Уничтожал гитлеровскую Курляндскую группировку в Латвии, оказавшую сильное сопротивление, при этом пришлось перейти к обороне, ведя ежедневные бои. В этом сражении 2 марта 1945 года, на 10-ый день сражений в Курляндии, Александр Кобец был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 11 июня 1945 года комиссован как инвалид Отечественной войны 3 группы. Только необычайное мужество и выносливость, выработанные с детства, помогли выдержать солдату тяжелейшие суровые испытания и уцелеть в жестоких сражениях.

Вернулся домой Александр Кобец с боевыми медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и пошел работать в лесхоз, где работал старший брат Петр.

Александр Симонович Кобец родился в 1918 году в селе Аршан. Александр с 1934 по 1939 год работал на Улан-Удэнском паровозо-вагонном заводе в сборочном цехе слесарем -шлифовщиком. 11 сентября 1939 года призван в ряды РККА. Когда началась война, служил на Тихоокеанском флоте комендором береговой артиллерии. Моряки подавали рапорты об отправке на западный фронт. Соединение, где служил Александр, сформировало батальон морской пехоты, одетый в красноармейские шинели, но носивший бескозырки и тельняшки. В 1942 году он прибыл на Ленинградский фронт в составе 25 тысяч моряков Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Александр Кобец прошел через невероятные лишения при попытках прорыва блокады Ленинграда. Он участвовал в жестоких боях за поселки Арбузово и Дубровку на реке Неве, за так называемый «Невский пятачок». На этом участке до войны располагались Кировская ГРЭС и 268 дворов. От них ничего не осталось. С пятачка было произведено 5 попыток прорыва блокады. Располагался он на левом берегу Невы, занятом гитлеровцами. Обычно туда высаживался десант, который буквально вгрызался в землю и выживал ценой громадных потерь. Здесь погибло минимум 200 и максимум 600 тысяч красноармейцев, конкретно число погибших не установлено до настоящего времени. Землянок не было, жили в траншеях, на дне которых проступала вода. Эта пядь земли простреливалась гитлеровцами со всех сторон, но оставалась у красногвардейцев в течение всей блокадной эпопеи. Зимой она еще имела какую-то связь со своими, летом никакой поддержки не было. 12−18 января 1943 года Александр участвовал в прорыве блокады, ведя ожесточенные бои в составе 97-й отдельной разведывательной роты 124-й стрелковой дивизии, соединившейся с Волховским фронтом. Дважды гвардии сержант Кобец был ранен в боях под Ленинградом. После госпиталей каждый раз попадал на передний край в другие части: в 265 гвардейскую краснознаменную Выборгскую стрелковую дивизию и 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию в 192 стрелковый полк в минометную роту. Причина перемен войсковых частей объясняется тем, что место боев, куда он возвращался, оставалось прежним, а старых друзей-однополчан не было, все погибли. С тяжелыми боями Александр Кобец освобождал города Нарва, Выборг, Кенигсберг, Таллин, прошел Литву, Латвию, Эстонию. Уничтожал гитлеровскую Курляндскую группировку в Латвии, оказавшую сильное сопротивление, при этом пришлось перейти к обороне, ведя ежедневные бои. В этом сражении 2 марта 1945 года, на 10-ый день сражений в Курляндии, Александр Кобец был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 11 июня 1945 года комиссован как инвалид Отечественной войны 3 группы. Только необычайное мужество и выносливость, выработанные с детства, помогли выдержать солдату тяжелейшие суровые испытания и уцелеть в жестоких сражениях.

Вернулся домой Александр Кобец с боевыми медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и пошел работать в лесхоз, где работал старший брат Петр.